Uno de los privilegios más grandes en mi vida ha sido acolitar en la Misa tradicional. El que lo ha hecho sabe la emoción que te embarga cuando se hace el silencio en la sacristía y el sacerdote empieza a vestirse mientras recita sus oraciones; al oír el tañido de la campana sales con paso sereno delante del sacerdote, las manos juntadas en actitud orante, vestido con la sotana y el alba. Te arrodillas delante del altar con el sacerdote, éste prepara el misal y en seguida hacéis la señal de la Cruz y empiezáis a recitar el salmo 42: "Et introibo al altare dei".

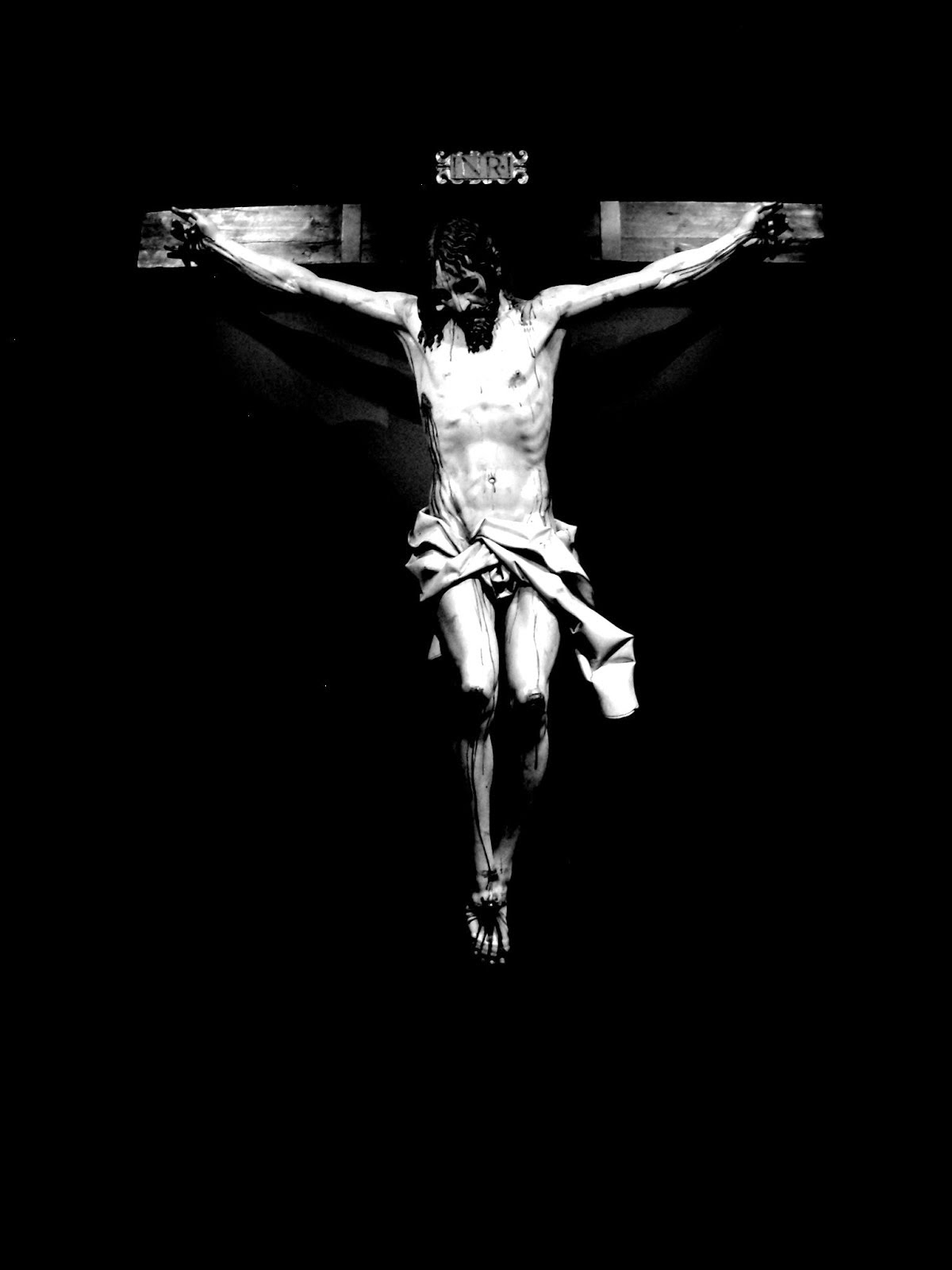

El trabajo del altar es algo muy serio; es donde se realiza el Santo Sacrificio, sin el cual estaríamos todos perdidos. En un sentido físico se puede decir que el acólito está muy cerca de Dios, pero de nada sirve si su corazón está lejos de Él. Por la responsabilidad que entraña servir en el altar, el acólito tiene una especial obligación de vivir en gracia de Dios y esforzarse por ser intachable en su conducta. Cuando en una parroquia se forma un grupo de acólitos, se produce un efecto muy beneficioso, especialmente para los jóvenes, exactamente como lo describe la Escritura: El hierro se afila con el hierro (Porverbios 27:17) La camaradería entre chicos que acolitan es algo maravilloso, que hay que fomentar.

El servicio del altar es además la antesala del sacerdocio, un verdadero vivero de vocaciones. ¡Cuántos sacerdotes se han enamorado del sacerdocio por acolitar de pequeños! Tradicionalmente se ha entendido que el oficio de acólito y el sacerdocio iban de la mano; de hecho, una de las órdenes menores, desgraciadamente suprimidas tras el Concilio Vaticano II, se llama "acólito". Se han hecho encuestas sobre el tema y siempre sale un dato revelador: la gran mayoría de hombres que se han ordenado sacerdotes, antes de entrar al seminario habían servido como acólitos. Esto es así entre las parroquias Novus Ordo; mucho más entre las comunidades tradicionales.

Un ejemplo llamativo de amor a Dios manifestado en el servicio del altar es el que cuenta Bernard Tissier de Mallerais en su biografía de Monseñor Lefebvre. De pequeño, cuando vivía en su Tourcoing natal (Francia), el joven acolitaba todos los días en la Misa de 6 de la mañana. Durante la Primera Guerra Mundial, los ocupantes alemanes establecieron un toque de queda, que hubiera impedido su asistencia a la Misa de esa hora tan temprana. Sin embargo, el futuro arzobispo, de tan solo 12 años, antes que quedarse sin acolitar, prefirió burlar las patrullas alemanas cada mañana para poder llegar desde su casa hasta la iglesia. ¡Sin duda Dios premió esa demostración de celo por Su altar!

Siempre se ha entendido que el servicio del altar es exclusivamente para varones. No es que los chicos tengan más "derecho" de acolitar que las mujeres; en el fondo, nadie tiene derecho de servir en el altar del Señor. Es simplemente cuestión de que cada uno ocupe el lugar que le corresponde en la Iglesia. Tras las desastrosas reformas litúrgicas del Concilio, entre otros abusos, como la comunión en la mano y los ministros extraordinarios de la Eucaistía, surgió la novedad de las niñas monaguillas. Dondequiera se haya implantado esta práctica, se ha arruinado el semillero de vocaciones que antaño suponía acolitar en Misa. Cabe preguntarse si la intención de los modernistas innovadores no era precisamente ésta. Hay datos contundentes. Por poner un ejemplo, la única diócesis en EEUU donde no han permitido a las monaguillas es Nebraska. Resulta que esta diócesis es también la que tiene la mayor tasa de vocaciones sacerdotales del país.

El modus operandi de los modernistas fue el mismo de siempre: primero lo intentaron por las buenas. Cuando en 1980 Juan Pablo II, en Inestimabile Donum les dijo categóricamente "NO", lejos de rendirse, pasaron a la segunda fase: buscar una rendija por donde colarse. En 1983 se publicó el nuevo Código de Derecho Canónico, y allí encontraron lo que querían: el canon 230/2, que dice así:

Por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas; así mismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor Y OTRAS, a tenor de la norma del derecho.La ambigüedad de la coletilla "y otras" llevó a plantearse una dubium (o duda), a la cual el Papa respondió que sí se podía permitir a las mujeres participar en el servicio del altar. ¡Tan sólo tres años tardó en dar un giro de 180 grados en este asunto! A mi juicio, esta cesión a los modernistas es una muestra de cobardía por parte de Juan Pablo II; en lugar de mantenerse firme y defender la sacralidad de la liturgia, imitó a los politicuchos que tanto apego tienen al "donde dije digo, digo Diego".

Hasta el modernísimo Arzobispo de París, el Cardenal Vingt-Trois, dijo que en cuanto las mujeres se metían en la sacristía para servir en el altar, los hombres desaparecían en una nube de polvo. En una interesante entrevista del 2015, el Cardenal Burke explicó que desde el Concilio Vaticano II la liturgia ha sido feminizada, y cuando los hombres ven un ambiente femenino, sienten que no es su sitio. Además, el servicio del altar en la Misa tradicional requiere gran atención al detalle y mucha precisión en cada gesto. Todos sabemos que en general las mujeres son más detallistas que los hombres, por lo que si alguna vez se permitiera que las niñas acolitaran en la Misa tradicional, no tengo duda de que se les daría mejor que a los hombres. No se trata de quien tiene más dotes para acolitar, ni de quien tiene más derechos, sino de mantener el servicio del altar como dominio exclusivamente masculino, una tradición que tiene unos 4000 años, desde los tiempos del Patriarca Abraham. Un dicho popular dice: "antes de derribar un muro, pregúntate porqué se puso allí."

Una persona que ha escrito cosas muy profundas sobre este tema es Alice Von Hildebrand, la viuda del eminente teólogo, Dietrich Von Hildebrand. Ella explica que el cuerpo de la mujer es sagrado en un sentido más elevado que el cuerpo del varón, por ser tabernáculo de la vida. El papel del hombre es proteger ese tabernáculo, igual que San José protegió a la Virgen María, tabernáculo viviente de Nuestro Señor. Por esta razón es preciso que solamente los hombres se encarguen del altar. Nadie debe tener envidia del acólito, porque todos tenemos el privilegio de recibir en nuestro cuerpo al Mismísimo Dios en la Santa Comunión, lo que nos convierte, durante unos pocos minutos, en verdaderas custodias.